階段の昇り降りが困難となる股関節痛があります。

股関節の外側が痛くなり、日常生活に支障をきたすようになります。

医学では、下記のような診断をされるケースがあります。

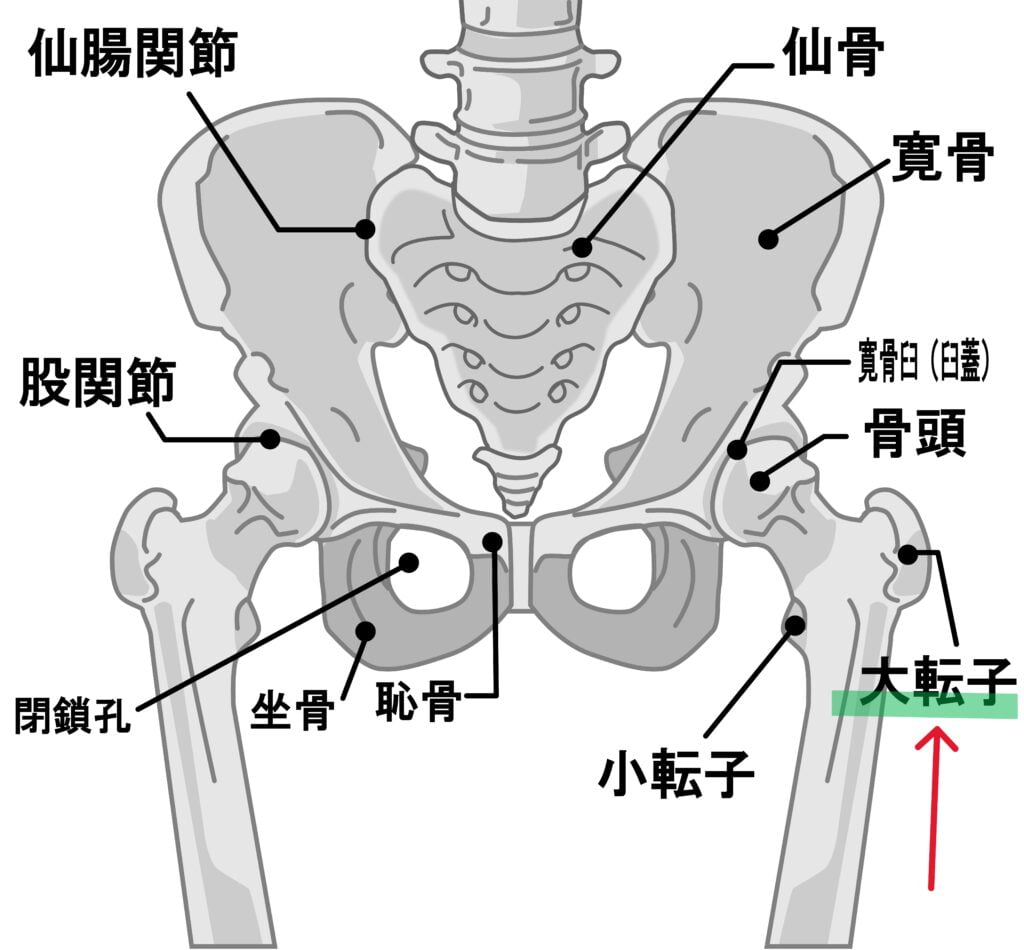

大腿骨大転子疼痛症候群の定義

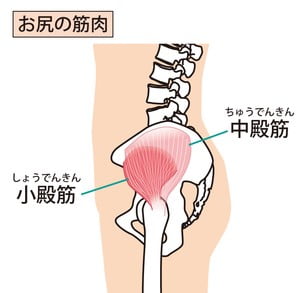

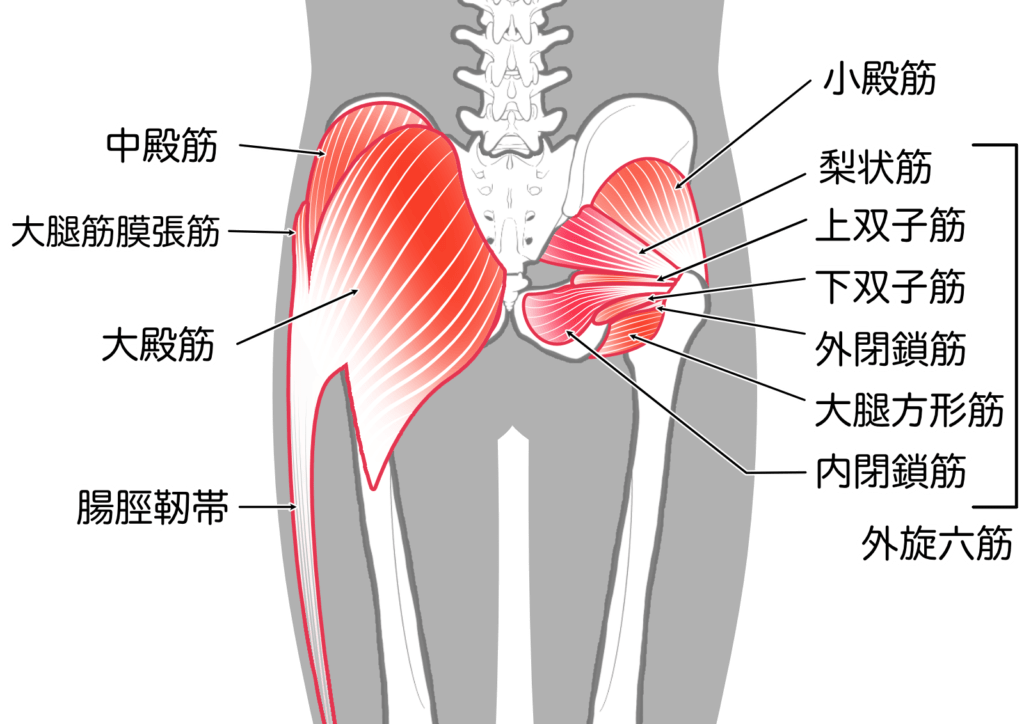

大腿骨大転子・中殿筋・小殿筋・腸脛靭帯などの構造を含む、大転子周囲の多くの障害に起因する慢性的な痛みを呈します。

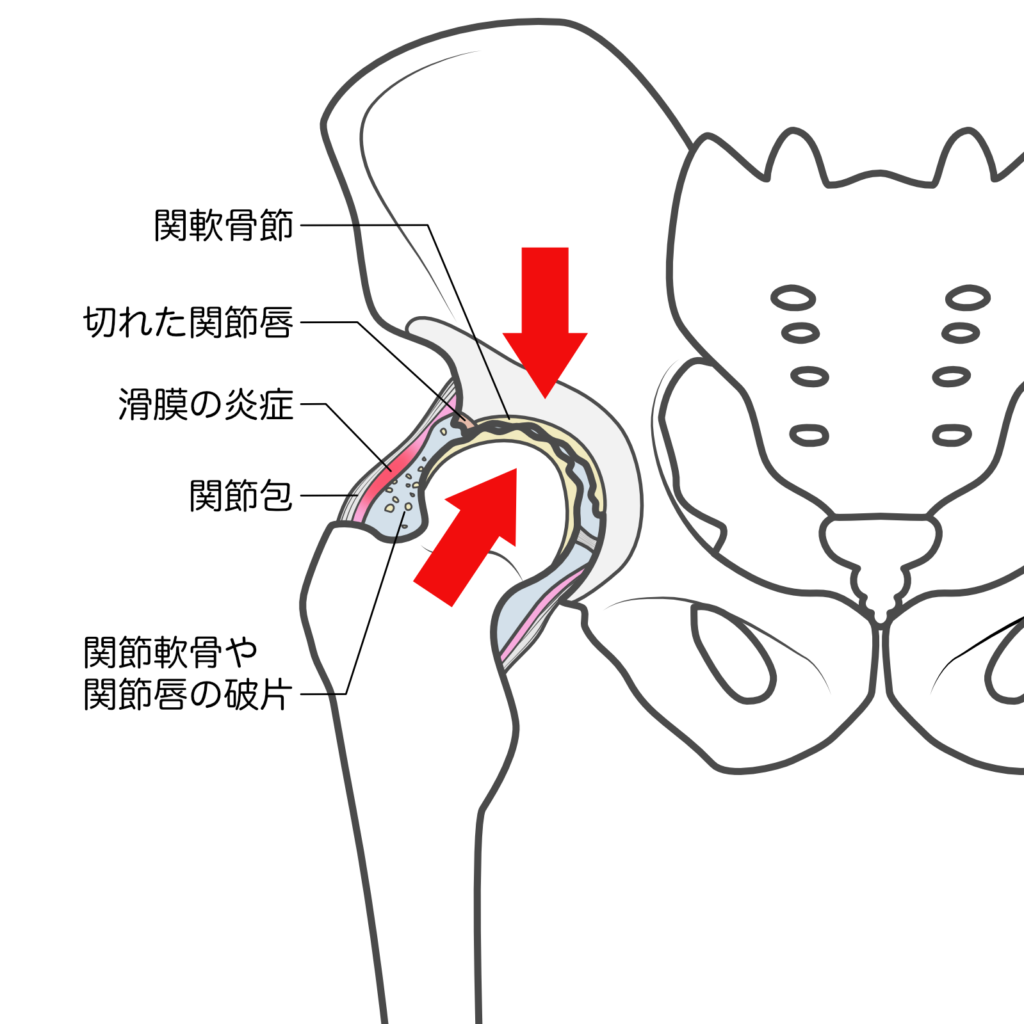

股関節周囲の殿筋損傷(腱症)と滑液包炎(滑液包の炎症)の組み合わせで生じる病態です。

以前は、大転子滑液包炎は主要な痛みの原因とみなされておりましたが、最近の研究では大転子滑液包炎よりも、中殿筋・小殿筋の腱症が股関節外側部痛の主要な原因であることを示しています。

毎年人口の1000人当たり1.8例の発生率であり、股関節痛を呈している患者の10-20%の股関節痛の原因と考えられています。

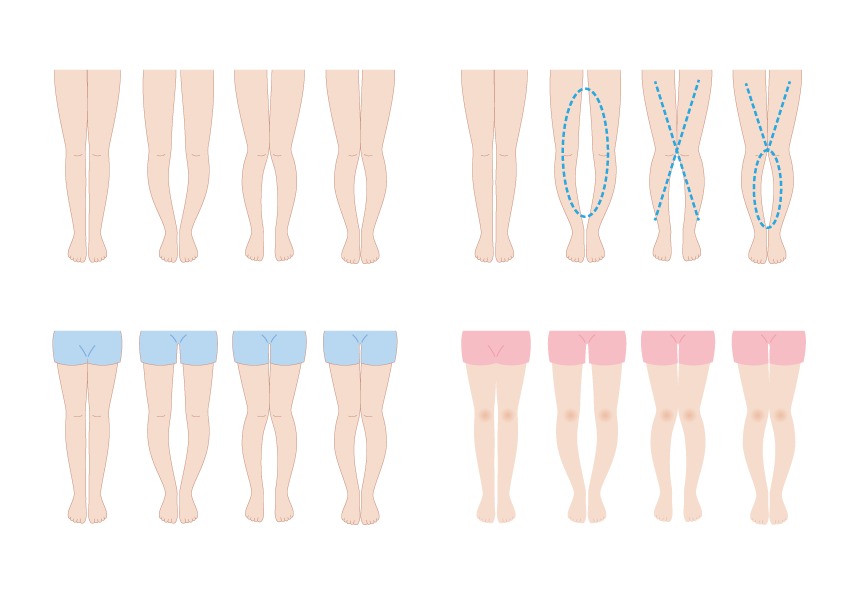

女性や腸脛靭帯の疼痛を持つ成人、もしくは変形性膝関節症の方は、より高い大腿骨大転子疼痛症候群の有病率がある可能性があります。

大部分は40-60歳で発生することが多いです。

大腿骨大転子疼痛症候群の症状

症状としては、股関節外側の痛みが主症状です。

加えて、大腿部外側に広がるような痛みを感じます。

また、大転子を圧迫すると痛みが再現されます。

これがあると、大腿骨大転子疼痛症候群を強く疑います。

発症初期のころは、ピンポイントの痛みが主体となり、しばらくすると痛みの範囲が広がります。

日常生活の場面では、寝返りをして痛みのある部位を下にしたときに圧迫されて痛むことも特徴です。

また、椅子から立ち上がるときや、車から降りるときなどしばらく長く座った後に立ち上がる時に痛みが生じます。

また、長く歩くと途中から痛くなる方も多いです。

さらに、階段の昇りで痛みが出現しやすいです。

大腿骨大転子疼痛症候群の原因

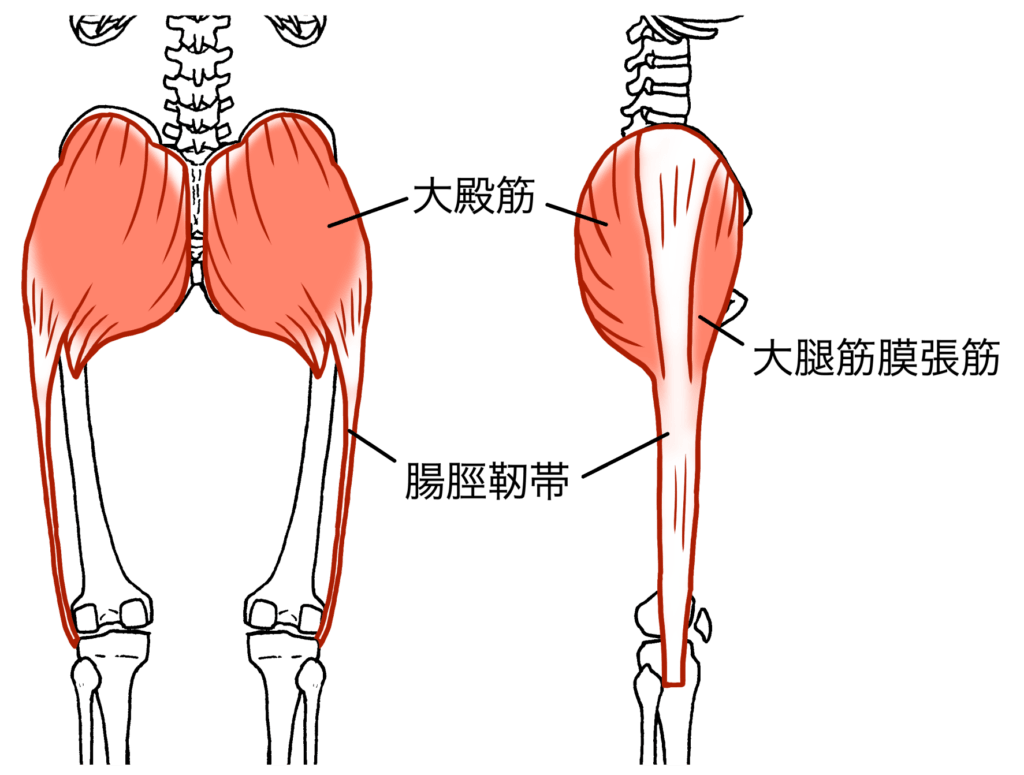

この炎症に関わるものとして、腸脛靱帯(腸骨と呼ばれる腰の骨とスネの外側をつなぐ大きな靱帯)と、腸脛靭帯が連続している大腿筋膜張筋があげられます。

腸脛靭帯と大腿筋膜張筋は、大腿部の横方向の力にかかわっており、大転子滑液包炎の発生に関与していることがよくあります。

股関節や膝関節の動きの不具合(引っ掛かり)により、大転子滑液包に圧迫などのストレスがかかり、滑液包炎が発症すると考えられています。

動作としては、ランニング、サイクリングなどの繰り返しの運動により負担が原因となります。

また、階段を駆け上がったり、山登りをしたり、長時間立位を保持することも原因となります。

大腿骨大転子疼痛症候群の一般的な治療

病院では、ステロイド注射、消炎鎮痛剤の内服などによる治療が一般的です。

そして、自宅での生活指導として、痛みの出現する動作を避けることが基本となります。

また、大転子部に圧迫が加わる、長時間痛みのある部位を下にして寝る事は避けることが望ましいです。

しかし、これらの治療が効かなかったり再発したりする方も多く、そのような場合に手術が選択されることもあります。

股関節の手術のデータ

手術後の経過としてこんな数字がありました。

必ずしも全員の人が治るわけではなく約3割の痛みが残ってしまった

Fox JL: The role of arthroscopic bursectomy in the treatment of trochanteric bursitis. Arthroscopy 2002;18(7):E34.

したがって、手術を選択するよりも「保存療法」である整体での治療が望ましいです。

大腿骨大転子疼痛症候群の整体

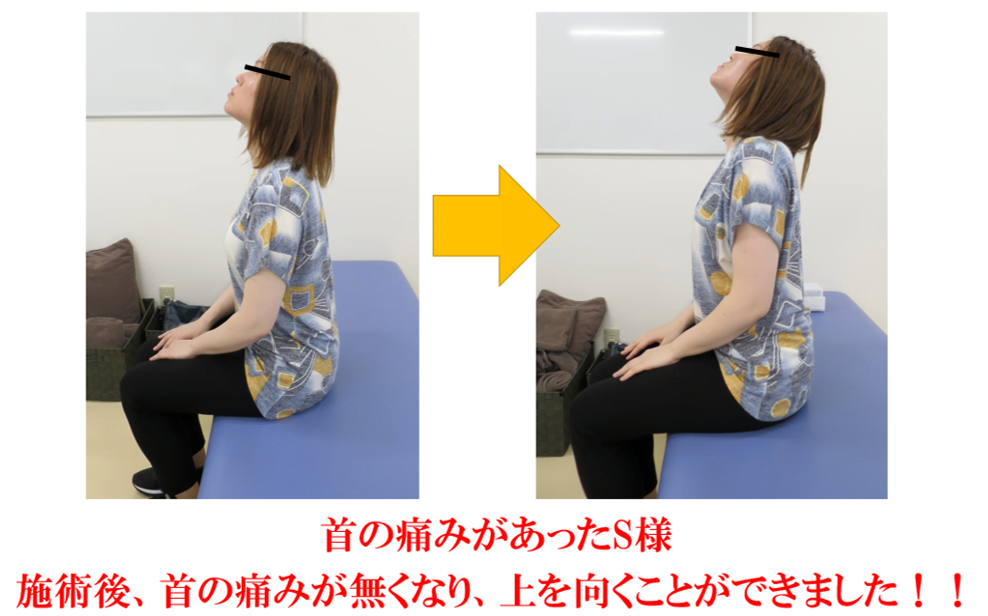

大腿骨大転子疼痛症候群は当院で改善が可能です。

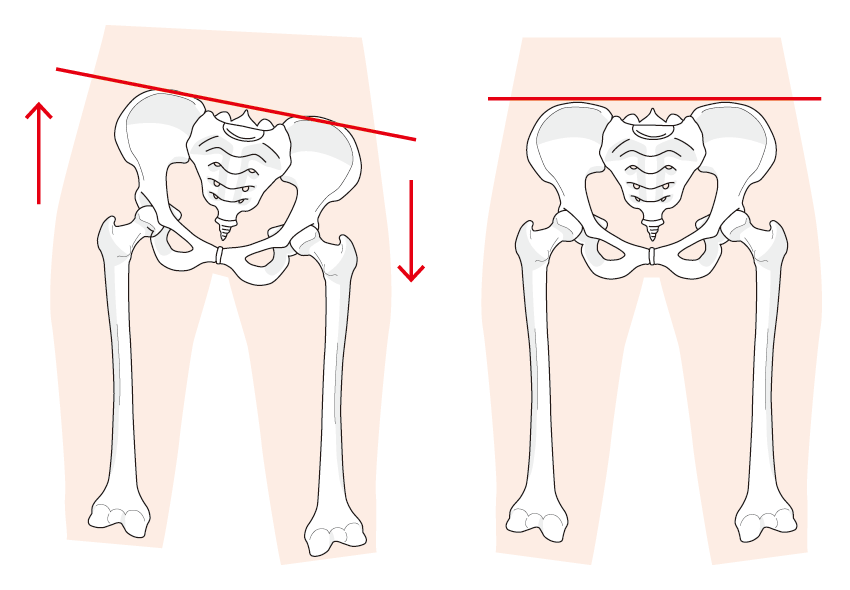

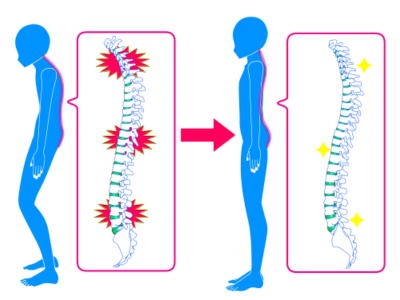

大腿骨大転子疼痛症候群は姿勢の歪みによって、片側に体重がかけ易くなり、常に負担が一方向に偏ってしまうことで起こります。

特に、その歪みは、足首や骨盤や背骨の歪みが関わることが多いです。

整体では全身の歪みを整え、元の位置に戻していきます。

これにより、腸脛靭帯や殿筋群(大殿筋・中殿筋・小殿筋)が生活の中で過度に使われないようにします。

また、腰椎の動きが硬いため、骨盤の動きが妨げられ、その結果、大腿骨と腸脛靭帯に摩擦が生じる可能性もあります。

当院では、大腿骨大転子疼痛症候群の原因を見つけ、治療することで高い治療成績を出しています。

当院の実績

なぜ?やぎはし整体院は

地域ダントツNo.1で

多くの方に喜ばれているのか?

地域ダントツNo.1の理由とは?

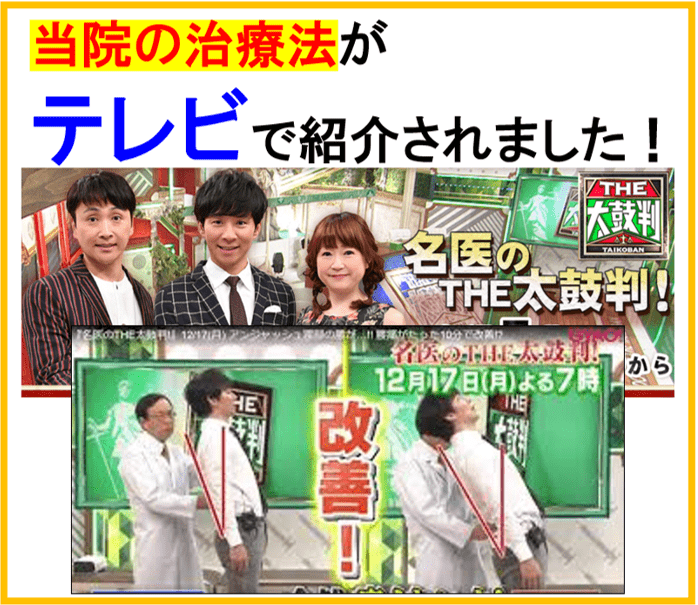

1.芸能人おススメの整体師が在籍!

元巨人軍投手の角盈男さん

施術のあと、筋肉が柔らかくなった。実は私も脊柱管狭窄症で医師から「即手術です!」と言われた経験があった。手術回避のために尽力してほしい。

タレント・女優の吉井怜さん

根本的な原因を探し当てる施術は、汚れのこびりついた換気扇を掃除しているような感じ。今後も大勢の方に、笑顔と希望を与えてください。

元モーニング娘。の石黒彩さん

とても明るい雰囲気をお持ちで、施術に確固たる自信を持っている。そばにいてくれると心強いと思います。

楽しんご 様

「予約の取れない素晴らしい整体院」手術しなくてもこちらなら治せますよ!!

芸能人もプライベートで通っている手術回避率 柏市ダントツNo.1

2.クチコミ650件超えは当院だけ!

保険がきかない!

しかし・・・

クチコミ数・高評価が

柏市でダントツNo.1の掲載数!

どんな方がご来院しているの?

痛み・しびれで悩んでいるのに・・・

<その1>

血液検査、CT、MRI、レントゲンは異常なし…

<その2>

もう手術しかないと言われた…

<その3>

整形外科、カイロプラクティック、マッサージをしてもダメだった…

そんな方のために当院は存在します

何が、他の治療院と違うの??

テレビや雑誌で紹介された信頼ある治療を使う

当院では、お客様のお身体の状態に合わせて、これまでに受けたことのない「AKA」「筋膜」「トリガーポイント」を組み合わせた治療技術をご提供しております。

私たちの施術は、独自のアプローチと専門知識に基づいており、お客様の健康と快適さを追求するために常に進化を続けています。

医師から教育を受けた

医師からの教育なしに整体を行うのは、大変危険です。

なぜならば、基本中の基本がないまま、整体するからです。

さらに、医師からの教育の中には、施術に加え、適切な症状に対する助言や生活上での注意点、悪化しないためにはどうすれば良いかなども含まれています。

整体では、医師から指導を受けた整体師は、かなり少ないです。

私達は、医師から指導を受けた珍しい整体院です。

患者様の声に耳を傾ける

一人ひとりのお話を伺い、多くのヒントを得ます。

そのため、整体を行う前にしっかりお話しを聞かせていただきます!

そうしなくては、適切で効果的な整体ができませんので、気になることは何でも全てお話しください。

「生涯、自分の体で!」を目指す!

柏市の当院は、他で手術と言われた経験がある方を積極的に受け入れています!

手術は手段の一つに過ぎず、手術に至る前に整体で症状を根本的に改善させることで手術を回避できます。

手術と言われて悩んでいる方は、今すぐ私たちが何とかしますので、お気軽にご相談ください(^^)

当院が選ばれる理由

<まとめ>

芸能人からのクチコミが多数!

患者様の喜びの声が650件以上!

難しい症状を積極的に受け入れている!

手術と言われた方を積極的に受け入れている!

私たちの治療のこだわり

POINT1

痛みがでる技術であってはならない

POINT2

気持ち良い技術でなくてはならない

POINT3

みんなが感動する”本当に治せる”素晴らしい技術でなくてはならない

POINT4

常に技術を磨き続けなくてはならない

どこに行っても良くならない方

手術を回避した方

痛み・しびれで悩んでいる方

ぜひ、当院へ!

私たちが何とかします(^^)

AKAの施術の様子

【短編 1分程度】

【長編 48分7秒】

AKA(関節運動学アプローチ)とは

関節の運動に基づいて考えられた施術関節の機能が失われると症状が出る。

関節機能の障害を治療できる技術がAKA(関節運動学的アプローチ)

マイオセラピーの施術の様子

【短編 1分程度】

【長編 51分7秒】

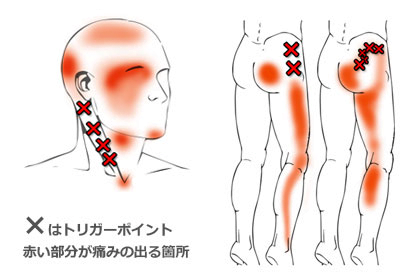

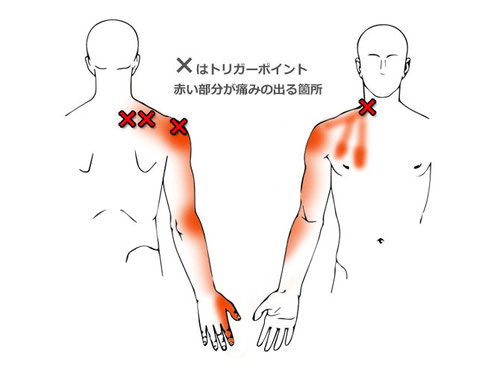

マイオセラピーとは

筋肉に異常な硬結ができることを

「筋硬結」「トリガーポイント」という。

マイオセラピーは、この筋硬結を根本的に改善していく治療になります。

筋膜リリースの施術の様子

【短編 1分】

【長編 31:25】

筋膜リリースとは

筋膜のゆがみを治療する技術筋膜がゆがむと痛みやしびれが出る。

筋膜は全身を覆うようになっているため、全身の筋膜をリリース(解放・解き放つ)する

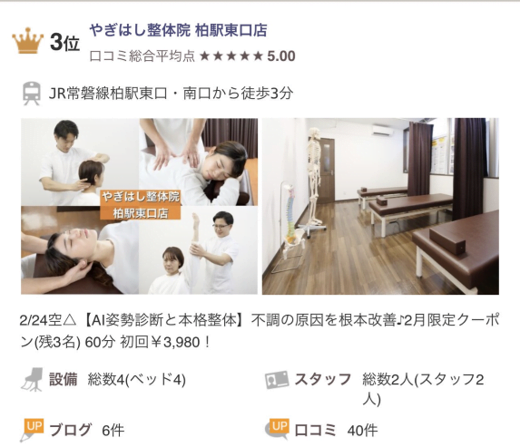

ホットペッパーの公式ランキングで1位と3位をいただきました!

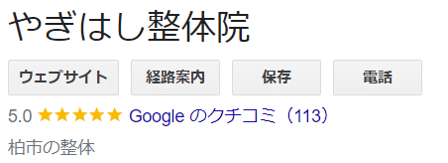

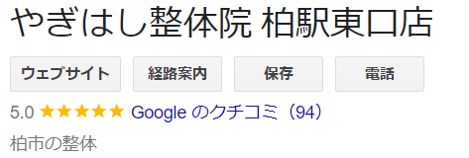

Googleクチコミ 3店舗で★5をいただきました!

エキテンでも★5の高評価!!

クチコミは、地域ダントツNo.1なんです!!

お客様からの喜びの声を加えて、総計650件以上のクチコミをいただきました!

(まだまだ更新中!)

どこに行っても良くならない方、手術を回避した方など、痛み・しびれで悩んでいる方は、ぜひ柏のやぎはし整体院にお越しください!私たちが何とかします(^^)

根本改善を真剣に考えている

- 治すことへの異常なまでの追求

- 『本物』の治療家しか在籍できないシステム

- 圧倒的な努力量による知識・技術の習得

- 他を寄せ付けない高められた技術力

- 過剰・過度な広告をしないプライド

- 痛みがでる技術であってはならない

- 気持ち良い技術でなくてはならない

- 確実に治せる技術ではなくてはならない

- 常に『本物』『最新』の技術を磨き続けなくてはならない

やぎはし整体院のコンセプトを理解した整体師による治療が、高い治癒率、高い手術回避率を実現しております。

柏市の整体院の中から当院をお選び頂けることを心よりお待ち申し上げます。

詐欺広告・宣伝をする整体院にはない『本物』の治る治療をご提供致します。

24時間オンライン予約

当院は女性スタッフが電話に出ますので、お気軽にお電話ください。

調整が2部位以上にわたる方は、整体時間60分をお取りになることをオススメしております。

多部位でも整体時間30分で行うことが可能な場合があるため、お気軽にご相談ください。

受付時間

営業曜日:月・火・水・金・土

営業時間: 9:00~18:00

(最終受付 17:00)

*ご予約の変更、キャンセルは、電話にてお願い致します。

当院は赤ちゃん・お子様OKの整体院です(^^)v

完全個室のキッズスペースがあります。

当院スタッフが責任を持ってお世話致します。

ご主人・ご家族の方も一緒にお待ち頂けます。

院内での授乳・おむつ替えも可能です!!

お気軽にご来院ください(^^)